【この記事のポイント】

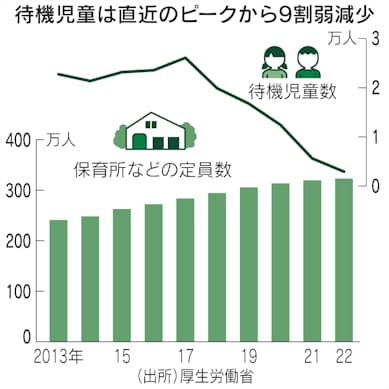

・待機児童数は直近ピークの2017年から88.7%減少

・全国1741の市区町村のうち85.5%で待機ゼロ

・コロナ禍による利用控えや子どもの減少も影響

厚生労働省は30日、希望しても保育所などに入れない「待機児童」が4月1日時点で2944人となり、5年連続で減少したと発表した。1年前より2690人少なく、過去最少を更新した。受け皿となる保育施設の整備が進んだほか、新型コロナウイルス禍による利用控えや子どもの減少の影響もあった。

1994年の調査開始から初めて3000人を下回った。直近のピークだった2017年の2万6081人から88.7%減少した。全国1741の市区町村のうち、1489(85.5%)で待機ゼロとなった。

自治体別では鹿児島市が136人で最も多かった。都市部でも大幅に減少し、東京都内の最多は町田市の75人だった。

自治体などは21年度の1年間に定員を3万1627人分拡大し、22年4月時点の定員数は全国で計322万7110人になった。幼保連携型認定こども園の定員が3万8742人増えた一方、認可保育所は1万6624人減った。企業が従業員向けに用意する保育サービスは6787人増えた。

コロナ感染リスクを懸念した利用控えのほか、保育所を利用する就学前の子どもの減少も待機が減る要因となった。

年齢別では1歳児と2歳児の待機児童が全体の77.2%を占めた。21年の4459人から半減し、2272人となったものの、ほかの年代に比べて改善が遅れている。働く親の需要が高まり、1歳児と2歳児の保育利用率は前年より2.3ポイント高い56.0%になった。

待機児童が残る都市部などでは保育の受け皿整備を継続する必要がある。一方、地方の保育所では利用者数が定員を大きく下回る事態も出ている。

25~44歳の女性就業率は21年に78.6%となり、20年から1.2ポイント上昇した。20年はコロナ禍の影響で0.3ポイント低下したが、再び上昇に転じた。政府は25年までにこの年代の女性就業率を82%まで引き上げる目標を立てている。

出生数は減少傾向が続くものの、働く女性は増える。コロナ下での利用控えも今後、解消に向かう見込みだ。今後の施設整備では、地域ごとの潜在的な保育需要の精査が欠かせない。

からの記事と詳細

https://ift.tt/ebcX1xI

ビジネス

Bagikan Berita Ini

0 Response to "待機児童、過去最少2944人 受け皿整備進み5年連続減少 - 日本経済新聞"

コメントを投稿